昨天早上六点,号称是全球首个通用AI智能体的Manus迅速在各个自媒体渠道铺天盖地传播开来。一时间甚至被捧到拳打ChatGPT,脚踢DeepSeek,新的国运级别AI的水平。

然而,仅仅过了不到24个小时,Manus的国运级别表演似乎开始反转。一方面,奇货可居的体验邀请码似乎已经被各大自媒体抢干净了,而放出来的邀请码被炒到5万甚至10万元的天价。而一些拿到邀请码直播体验Manus的人,似乎也并没有传说中那么神奇,确实从技术角度而言有一定的创新性,但是生成内容慢,核心逻辑乱,服务器和生成量级限制都在把Manus推到风口浪尖之上。

而且就在今天,X因违反规则已经封禁了Manus的账号,很多技术人员对Manus表示无感,甚至有人传言说Manus的价值不是AI,而是炒币,这就难免让人对其进一步的嗤之以鼻。

如果我们来透过现象看本质,在这种一夜天堂一夜茅房的疯狂表现背后,是人们对错过机会的恐惧和对未来的不确定感,是一次集体焦虑的释放。

首先我们先来梳理一下Manus爆火的时间线,就很容易看出这款产品与以往的AI产品不同之处。

-

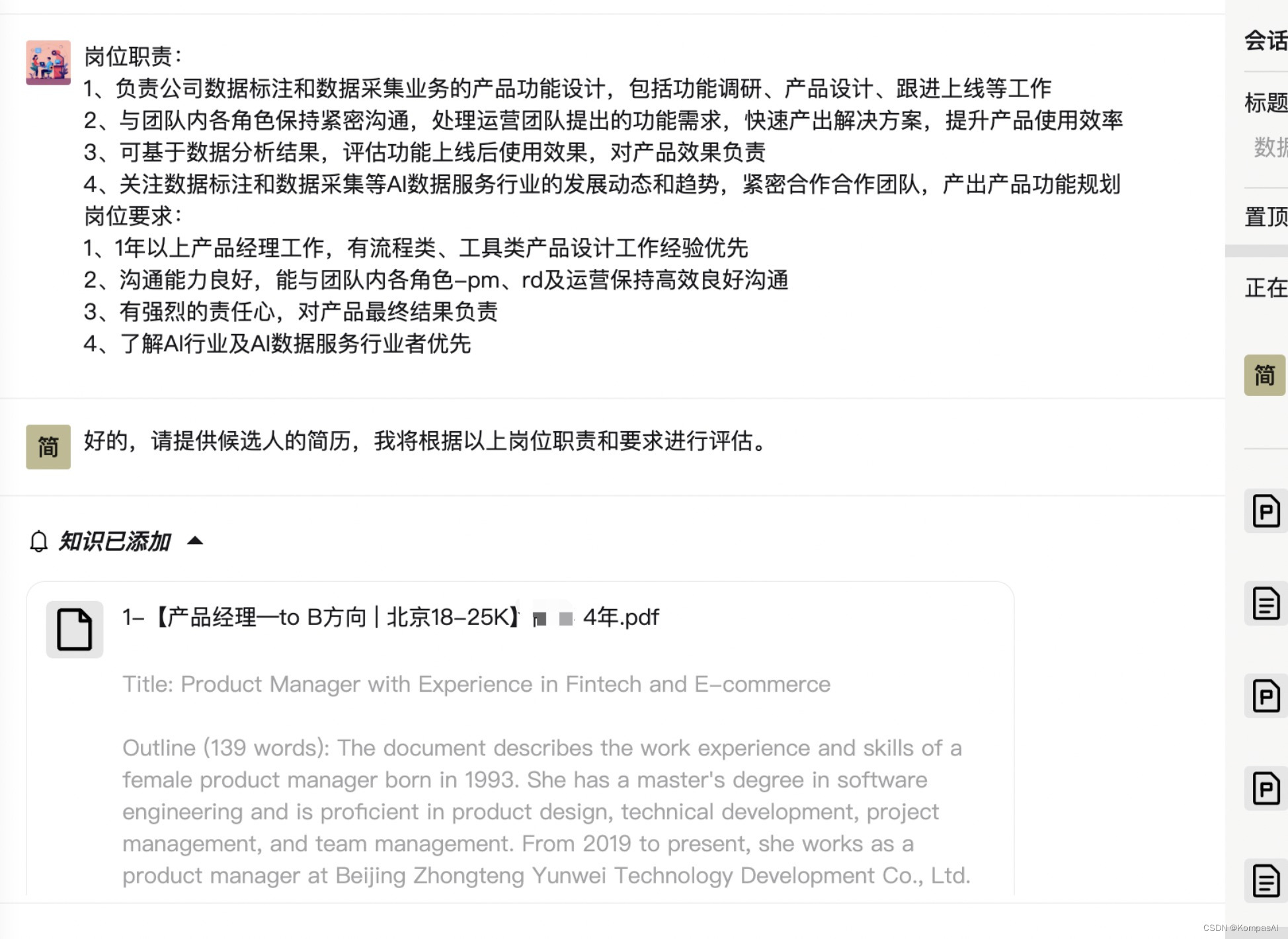

3月6日早6点:一大批科技自媒体博主晒出Manus操作视频,展示其“自主解压简历文、分析内容、输出排名”的全流程,由于量大管饱,Manus迅速破圈。

-

3月6日早10点:二手平台闲鱼出现首个标价999元的Manus邀请码,12小时内飙升至5万元,部分黄牛甚至挂出10万元“诚意价”;

-

3月6日下午3点:A股AI智能体概念股集体涨停,立方控股、汉得信息等涨幅超20%,资本市场瞬间沸腾;

-

3月6日下午8点:首批体验直播翻车,部分用户抱怨“生成一份投资报告需等待40分钟”“核心逻辑混乱导致表格数据错位”;

-

3月7日凌晨:X平台以“违反社区规则”为由封禁Manus官方账号,此外越来越多的技术人员开始扒出其代码库依赖ChatGPT、DeepSeek等开源模型,质疑其“技术含金量”,一部分人表示Manus很可能是“第一款自媒体比技术从业者更先发现和评测的AI产品。”

-

3月7日上午:网友发现某交易所悄然上线“Manus Coin”时,质疑声达到顶峰。尽管团队紧急辟谣“与数字货币毫无关联”,但区块链浏览器显示,该代币合约地址的创建时间与Manus内测启动仅相隔3天。这种巧合难免让理性者警惕:当技术叙事与金融投机纠缠,受伤的永远是普通玩家。

这场狂欢的本质,是技术突破表象下人性恐惧的集中投射——人们既渴望抓住“下一个ChatGPT”的财富密码,又恐惧成为被时代抛弃的局外人。但是当技术承诺与市场期待严重错位时,崩塌只在一瞬间。

抛开炒作光环,Manus的核心技术架构可概括为“大模型调度员+自动化脚本执行器”,也就是标准的AI Agent模式。因此,这也不难理解为什么有人认为其无法与DeepSeek相提并论,因为本质上来看其核心突破性在于将现有技术模块化重组,而非底层创新。

也就是说基于多智能体架构,采用了旧瓶装新酒的“技术缝合”模式,基于中央控制器根据任务类型调用GPT-4、DeepSeek)等第三方模型,通过API拼接工作流,完成模块调度。而在执行界面,右侧虚拟机界面可视化展示操作过程,营造“自主决策”的假象; 同时,采用异步处理的方式,任务提交后云端排队执行,用户可关闭设备等待通知,以实现牺牲实时性换取服务器减压的目的。

我们先看Manus做的好的一面,首先就是如DeepSeek一般,其成功的将智能体的概念更深的打入了基础用户层面。就像文明系列游戏里的尤里卡时刻一般,我们并不是没有在研发或者推进某项科技,但只有一个明确的标志性事件,才能让这一技术或者认知度出现大幅度的提升。而AI Agent的概念尽管在技术圈内早已熟透,可在普通用户眼中依然十分新奇,Manus的宣传就像是一颗炸弹,炸开了普通用户的认知大门。

不好的一面呢?毫无疑问是Manus的宣传存在一定的夸大其词,是一种选择性胜利的营销游戏。比如Manus宣称在GAIA Benchmark中全面超越OpenAI,但该测试仅覆盖预设场景,而对开放性任务则是完全无效的。举个例子,这就像这就像宣称自行车赢了F1赛车,但比赛项目是山地爬坡。

从现有的材料来看,Manus的短板是十分明显的。比如速度方面,高峰期任务排队超1小时,远低于宣传的“10分钟交付”; 此外在专业性任务中,跨领域任务频繁出现数据关联错误,一些逻辑非常混乱,是业内人眼中标准的“一眼假”; 此外,其通用性能力也被多方质疑,所谓通用实为有限场景专用。

那么如果简单做个总结的话就是,Manus的技术创新对于部分用户而言无疑是非常有用的,其是现有技术的集成优化者,能够大幅节省用户时间。但其并非革命者,价值在于验证多智能体协同的商业化路径,可距离“通用AI”则尚有距离。

这场风波里,最先暴露在大家面前的无疑是邀请码,这是一场把技术产品化为投机标的的荒诞故事。新品上线服务器无法承载疯狂的流量,这一点我们都懂,但是Manus的一码难求则化身成为了一场饥饿营销的游戏。还记得当年雷布斯还被称为“猴王”的时候吗?小米凭借一手饥饿营销迅速在杀红了眼的手机厂商中脱颖而出,当时连我都会蹲点去买小米的手机,如果能抢到随便一转手就可以赚几百上千。

小米手机面前,全民黄牛;Manus邀请码面前,同理,十年前的增长策略放到现在依然适用。这两天也有个段子是这样说的:“天天说认识这个AI公司,认识那个美元VC,关键时刻连个 Manus 的邀请码都要不到,像极了山东男人说自己如何有关系老丈人生病了连个专家号都挂不上。”黄牛利用信息差层层加码,,形成“越抢越贵,越贵越抢”的畸形心理。

营销手段可能有高低,但无对错。Manus风波的背后其实也可以很明显的折射出AI行业的集体困境——技术迭代速度远低于资本期待。

所以,我们要造神。

互联网最不怕造神了,我们看到了太多的公司的All in,但他们往往有只能接受All out的命运。还记得2023年把Facebook骗的团团转的元宇宙吗?小扎一声“All in”令下甚至将公司改名为了Meta,可这把显然小扎并不是最后的胜利者。我们不难看到,互联网造神的阶段都需要经历三个时期,狂热期疯狂炒作,进而催生出估值泡沫;然后技术短板暴露引发信任危机,进而进入幻灭期;最终幸存者回归场景深耕,市场持续成熟进入理性期。

Manus在制造狂热。

市场可以狂热,技术却不能。OpenAI用了7年时间才从GPT-2走到GPT-5,Manus却试图用7小时兑现“通用AI”愿景。这是AI行业一体两面,技术乐观主义与市场投机主义。 市场的狂热制造了概念股暴涨,A股多只AI智能体相关股票涨停,港股科技板块跟涨超5%;技术的严谨注定了Manus很难一蹴而就说服所有用户,因此天价邀请码暴露了其非理性的炒作,若技术承诺未兑现,可能引发口碑反噬。

未来一定是属于Agent的,这一点毫无疑问。Gartner早就做出了预测,到2028年约15%的日常工作将由智能体完成; 同时,OpenAI也曾认定CEO Sam Altman认为“Agent是下一个重大突破”。

但是请大家务必记住一点,“离钱越近,离技术越远”。

当肖弘团队在连夜修复服务器时,当张涛恳求“给创业公司多一点包容”时,我们或许也该重拾对技术的敬畏:真正的革命从来不是热搜造神,而是沉默的代码与持续的价值创造。

原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_47219148/article/details/146096628?ops_request_misc=%257B%2522request%255Fid%2522%253A%252262e265ac2aad0e297a7d1d49538592ee%2522%252C%2522scm%2522%253A%252220140713.130102334.pc%255Fblog.%2522%257D&request_id=62e265ac2aad0e297a7d1d49538592ee&biz_id=0&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2~blog~first_rank_ecpm_v1~times_rank-8-146096628-null-null.nonecase&utm_term=manus

评论 ( 0 )